Warum handeln Menschen oft vermeintlich gegen ihren eigenen Vorteil? Die Prospect Theory und die Verhaltensökonomie liefern spannende Antworten.

Warum entscheiden sich Menschen oft gegen ihren eigenen Nutzen? Warum wiegen Verluste emotional schwerer als Gewinne? Die Antworten liefert das Forschungsfeld der Verhaltensökonomie.

Im Zentrum steht dabei die Prospect Theory – eine Theorie, die zeigt, wie Menschen unter Unsicherheit Entscheidungen treffen. Anders als in der klassischen Ökonomie geht es hier nicht um rein rationales Verhalten, sondern um psychologische Muster, die unser Denken beeinflussen.

Gerade für angehende Psycholog:innen ist das Thema besonders spannend. Denn die Erkenntnisse aus der Verhaltensökonomie helfen dabei:

- Entscheidungsprozesse besser zu verstehen

- menschliches Verhalten realistischer zu erklären

- und dieses Wissen gezielt in Bereichen wie Marketing, Coaching oder Gesundheit anzuwenden

Für alle, die Psychologie im Fernstudium studieren möchten, bietet die Verhaltensökonomie einen praxisnahen und hochaktuellen Zugang zur modernen Psychologie.

Was ist Verhaltensökonomie?

Die Verhaltensökonomie verbindet Psychologie und Wirtschaftswissenschaft. Sie untersucht, wie Menschen tatsächlich Entscheidungen treffen – nicht nur, wie sie es theoretisch tun sollten.

Im Gegensatz zur klassischen Ökonomie geht die Verhaltensökonomie davon aus, dass Menschen nicht immer rational handeln. Emotionen, Gewohnheiten und Denkfehler spielen eine wichtige Rolle bei wirtschaftlichen Entscheidungen.

Definition und Ursprung

Die Verhaltensökonomie (engl. Behavioral Economics) ist ein interdisziplinäres Forschungsfeld. Sie wurde in den 1970er-Jahren durch die Arbeit von Daniel Kahneman und Amos Tversky geprägt. Die beiden Forscher kritisierten das klassische Bild vom "Homo oeconomicus" – also dem Menschen, der stets rational und logisch handelt.

Stattdessen zeigten sie:

- Menschen nutzen Faustregeln (sogenannte Heuristiken)

- Entscheidungen hängen stark vom Kontext ab

- Emotionen beeinflussen das Verhalten mehr als Fakten

Diese Erkenntnisse legten den Grundstein für die Prospect Theory, einer der wichtigsten Theorien innerhalb der Verhaltensökonomie.

Warum ist Verhaltensökonomie relevant?

Die Verhaltensökonomie hilft, menschliches Verhalten realistischer zu erklären. Das ist besonders wichtig in Bereichen wie:

- Marketing: Warum wirken Sonderangebote so stark?

- Gesundheit: Warum fällt es schwer, langfristig gesünder zu leben?

- Finanzen: Warum sparen viele Menschen zu wenig, obwohl sie es besser wissen?

Für Psycholog:innen liefert die Verhaltensökonomie wertvolle Werkzeuge, um Verhalten zu analysieren und vorherzusagen.

Grundlagen der Prospect Theory

Was ist die Prospect Theory?

Die Prospect Theory wurde von Daniel Kahneman und Amos Tversky entwickelt. Sie beschreibt, wie Menschen unter Unsicherheit Entscheidungen treffen – oft nicht rational, sondern psychologisch geprägt.

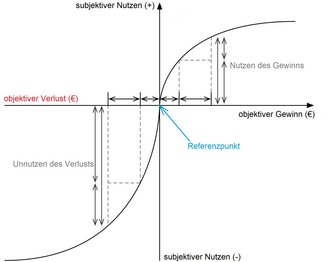

Kern der Theorie ist: Menschen bewerten Verluste stärker als gleich große Gewinne. Dieses Verhalten nennt man Verlustaversion.

Zentrale Konzepte der Theorie

Die Prospect Theory basiert auf mehreren psychologischen Mechanismen, die menschliches Entscheidungsverhalten systematisch beeinflussen.

Verluste werden emotional stärker wahrgenommen als gleich hohe Gewinne. Menschen versuchen deshalb, Verluste zu vermeiden – selbst wenn das langfristig nachteilig ist.

Entscheidungen werden nicht absolut getroffen, sondern im Vergleich zu einem subjektiven Referenzpunkt. Dieser Referenzpunkt kann z. B. der aktuelle Kontostand oder der gewohnte Preis eines Produkts sein.

Je größer ein Gewinn oder Verlust ist, desto geringer wird der zusätzliche emotionale Effekt. Ein Gewinn von 100 € fühlt sich deutlich besser an als 0 €, aber ein Gewinn von 1.100 € fühlt sich nicht viel besser an als ein 1.000 € Gewinn.

Menschen neigen dazu, sichere Gewinne zu bevorzugen (risikoavers), nehmen aber bei Verlusten eher Risiken in Kauf, um Verluste zu vermeiden (risikofreudig).

Diese Konzepte erklären viele scheinbar „unlogische“ Entscheidungen – und machen deutlich, wie stark Emotionen und subjektive Wahrnehmung unser Verhalten prägen.

Kurz gesagt: Die Prospect Theory zeigt ein realistischeres Bild vom menschlichen Verhalten. Sie berücksichtigt psychologische Prozesse – und ist damit besonders relevant für Psycholog:innen, die wirtschaftliches oder gesellschaftliches Verhalten verstehen wollen.

Die Prospect Theory widerspricht in ihren Annahmen dem klassischen ökonomischen Modell, das von rein logischen Entscheidungen ausgeht. Sie zeigt: Emotionen und Kontext beeinflussen unser Verhalten stärker als gedacht.

Anwendungsbeispiele der Prospect Theory im Alltag

Die Konzepte der Prospect Theory finden sich in vielen Alltagssituationen wieder. Sie helfen zu verstehen, warum Menschen oft nicht im eigenen Interesse handeln – sondern emotional, impulsiv oder irrational.

Psychologie für Kinder: Marshmallow-Test trifft Prospect Theory

Ein Klassiker der Psychologie: Beim Marshmallow-Test wird einem Kind ein einzelner Marshmallow angeboten. Das Kind hat die Option, einen zweiten zu bekommen, wenn es eine gewisse Zeit wartet, ohne den ersten zu essen.

Was dabei passiert, spiegelt überraschend gut Konzepte aus der Prospect Theory wider:

Kinder empfinden das Nicht-Essen des Marshmallows nicht nur als „Abwarten“, sondern emotional als Verlust. Sie verzichten aktiv auf eine sofort greifbare Belohnung. Der Gewinn in der Zukunft (ein zweiter Marshmallow) ist abstrakter, weiter entfernt und damit psychologisch weniger wertvoll.

Die Verlustaversion wirkt auch hier: Der unmittelbar sichtbare Marshmallow wird als sicherer Gewinn gesehen – ihn liegenzulassen fühlt sich wie ein Verlust an. Rational wäre das Warten lohnender, aber emotional fällt es schwer. Erwachsene zeigen bei ähnlichen Entscheidungen oft das gleiche Verhalten, etwa beim Thema Sparen, gesunde Ernährung oder langfristige Investitionen.

Finanzverhalten und Sparentscheidungen

Auch im Umgang mit Geld zeigt sich das Verhalten, das die Prospect Theory beschreibt:

- Menschen verkaufen Aktien oft zu früh bei kleinen Gewinnen.

- Verluste werden „ausgesessen“, in der Hoffnung, sie gleichen sich aus.

- Sparen wird hinausgezögert, weil der kurzfristige Verzicht als Verlust empfunden wird.

Diese Muster führen oft zu finanziell nachteiligen Entscheidungen – selbst bei gutem Wissen. Daher kann die Prospect Theory menschliches Anlageverhalten und Risikoaversion in finanziellem Verhalten erklären.

Praxisbeispiel: Bitcoin – Wenn Verluste den Verstand überstimmen

Stellen wir uns vor: Der Bitcoin-Preis fällt innerhalb weniger Wochen von 100.000 € auf 70.000 €. Für rational denkende Investor:innen, die langfristig an den Erfolg glauben, wäre das ein idealer Zeitpunkt zum Einstieg – „Buy low, sell high“. Doch genau in diesem Moment treten psychologische Mechanismen der Prospect Theory in Kraft: Viele Menschen empfinden den Kursverfall als bedrohlich, selbst wenn sie noch gar nicht investiert waren. Der Preissturz wirkt wie ein emotionaler Warnschuss.

Die Folge: Statt günstig zu kaufen, halten sie ihr Geld zurück – aus Angst, dass es noch schlimmer kommt. Verlustaversion führt dazu, dass Verluste nicht als Chance gesehen werden, sondern als Risiko, das man um jeden Preis vermeiden will. Die Aussicht, „noch mehr zu verlieren“, wiegt schwerer als die objektive Chance auf zukünftige Gewinne.

Ironischerweise handeln viele in der Euphorie steigender Kurse genau gegenteilig: Sie kaufen zu Höchstpreisen, aus Angst, den Aufschwung zu verpassen (FOMO). So entsteht ein Kreislauf irrationaler Entscheidungen: Verluste werden gefürchtet, Gewinne überbewertet. Die Prospect Theory hilft, dieses Verhalten zu verstehen und zeigt, warum emotionale Reaktionen an der Börse oft stärker sind als wirtschaftlicher Verstand.

(Keine Anlageberatung)

Verlustaversion und Referenzpunkte beeinflussen das Kaufverhalten stark. Typische Beispiele:

- Sonderangebote wirken attraktiver, weil sie als „verpasster Gewinn“ empfunden werden, wenn man sie nicht nutzt

- Ein ursprünglich höherer Preis dient als Anker – ein Rabatt wird dadurch als besonders wertvoll wahrgenommen

- „Nur noch 3 Stück verfügbar“ erzeugt Entscheidungsdruck und Angst vor Verlust (FOMO)

Viele Unternehmen setzen gezielt auf diese Effekte, um Kund:innen zu schnellerem Handeln zu bewegen.

Praxisbeispiel: FOMO beim Online-Shopping: Warum wir bei Deals oft irrational handeln

Beim Online-Shopping auf Black-Friday-Seiten erleben viele Nutzer:innen das klassische FOMO-Phänomen (Fear of Missing Out): „Nur heute – 70 % Rabatt auf Marken-Sneaker – nur noch 2 Stück auf Lager!“

Was passiert? Der emotionale Druck, ein vermeintlich geniales Schnäppchen zu verpassen, überlagert die rationale Einschätzung: Brauche ich diese Schuhe überhaupt? Ist der Rabatt wirklich ein guter Deal?

Die Prospect Theory erklärt dieses Verhalten durch Verlustaversion: Der Gedanke, etwas „nicht zu bekommen“, wird als Verlust erlebt, selbst wenn kein echter Schaden entsteht. Der Referenzpunkt, z. B. die UVP oder der Zeitdruck, verzerrt die Entscheidung. Statt nüchterner Preisvergleiche dominiert der Impuls zum Sofortkauf.

Ein weiteres typisches Szenario: „Nur noch 2 Zimmer verfügbar!“ auf Hotelportalen. Auch hier wirkt die Angst, leer auszugehen (FOMO), stärker als der eigentliche Nutzen oder Preis, was zu übereilten Entscheidungen führt.

Verhaltensökonomische Effekte spielen auch im Gesundheitsbereich eine Rolle:

- Präventionsmaßnahmen wirken besser, wenn Risiken betont werden („Was Sie verlieren, wenn Sie nicht handeln“).

- Framing beeinflusst, wie sicher oder wirksam eine Therapie wahrgenommen wird

- Menschen schieben Vorsorgeuntersuchungen auf, obwohl sie langfristig Vorteile bringen – weil der kurzfristige Aufwand überbewertet wird

Praxisbeispiel: Selfcare-Falle – Wie Biohacking-Apps am inneren Schweinehund scheitern

Ob Selfcare-Trends oder neue Biohacking-Apps – Millionen Menschen laden sich Gesundheits-Tracker aufs Smartphone. Doch obwohl sie wissen, dass tägliche Bewegung oder Schlafqualität wichtig ist, verlieren viele nach wenigen Tagen die Motivation. Warum?

Die Prospect Theory liefert einen spannenden Erklärungsansatz: Kurzfristiger Aufwand, z. B. 10.000 Schritte täglich oder Meditation, wird als Verlust empfunden (Zeit, Energie), während der Gesundheitsgewinn erst langfristig spürbar ist. Der emotionale „Schmerz“ des Jetzt überwiegt den rationalen Nutzen von Morgen.

Interessant: Studien zeigen, dass Health Apps effektiver sind, wenn sie Verlustkommunikation nutzen, etwa durch Push-Nachrichten wie: „Heute verpasst du deine Chance auf besseren Schlaf.“ Hier wird ein emotionaler Trigger gesetzt – passend zum psychologischen Muster der Verlustvermeidung.

Verhaltensökonomie studieren – Ihre Möglichkeiten im Fernstudium

Die Verhaltensökonomie verbindet psychologische und wirtschaftliche Ansätze. Wer sich für menschliches Entscheidungsverhalten interessiert, findet hier ein spannendes, interdisziplinäres Lernfeld. Besonders im Psychologiestudium vermittelt die Verhaltensökonomie wichtige wirtschaftspsychologische Grundlagen.

Warum Verhaltensökonomie für Psycholog:innen relevant ist

Psycholog:innen mit Kenntnissen in Verhaltensökonomie verstehen nicht nur individuelles Verhalten, sondern auch ökonomische Entscheidungen. Sie können erklären, warum Menschen irrational handeln – und wie sich dieses Verhalten gezielt beeinflussen lässt.

Das macht Verhaltensökonomie relevant für das Konsumverhalten, Finanzentscheidungen, Gesundheit und Prävention sowie Marketing und Kommunikation.

Fernstudium Psychologie mit Schwerpunkt Verhalten

Ein Psychologie-Fernstudium mit Fokus auf Verhalten und Entscheidungsprozesse bietet Ihnen maximale Flexibilität. Sie können online studieren und Lernzeiten individuell anpassen – ideal neben dem Beruf oder mit Familie.

Themen wie Verhaltensanalyse, Konsumpsychologie oder Motivation lassen sich praxisnah im digitalen Raum erlernen. So bauen Sie Fachwissen auf, das direkt im Berufsleben anwendbar ist.

Sie möchten Sich näher mit psychologischen Themen beschäftigen? In unseren Psychologie-Fernstudiengängen haben Sie die Möglichkeit dazu, tief in die Hintergründe einzutauchen. Werden Sie Expert:in der Psychologie!

Unsere Studiengänge im Bereich Psychologie.

Unsere Studiengänge sind als Fernstudiengänge konzipiert und können daher flexibel neben dem Beruf absolviert werden. Die Abschlüsse an unserer Fernhochschule sind staatlich anerkannt.

Die Bedeutung der Prospect Theory für Studium und Praxis

FazitDie Prospect Theory zeigt deutlich: Menschen entscheiden selten rein rational. Emotionen, Verluste und Kontext prägen unser Verhalten stärker als viele denken. Für angehende Psycholog:innen ist dieses Wissen zentral. Es hilft, menschliches Verhalten realistisch zu verstehen – in Konsum, Finanzen, Gesundheit oder Kommunikation.

Ein Psychologie Fernstudium mit Fokus auf Verhaltensökonomie vermittelt genau diese Kompetenzen. Sie lernen, wie Entscheidungen entstehen, wie man Verhalten analysiert und gezielt beeinflusst. Wer sich für wirtschaftspsychologische Zusammenhänge, Entscheidungsprozesse und praxisnahes Arbeiten interessiert, findet in der Verhaltensökonomie ein zukunftsfähiges und spannendes Studienfeld.